„Du Jude!“ – das ist als lockerer Spruch nicht witzig, gerade dann, wenn er „witzig“ gemeint sein soll… Warum diese Art der Verwendung mehr als problematisch ist, daran erinnert der Holocaust-Gedenktag am 27. Januar jeden Jahres. Auch wir am Ratsgymnasium Rotenburg begehen ihn wieder – in diesem Jahr allerdings digital. Worum geht es an diesem Gedenktag denn überhaupt? Und was hat er mit der Cohn-Scheune in Rotenburg und dem Ratsgymnasium zu tun? Das erfahrt ihr im Folgenden:

Der 27. Januar als Holocaust-Gedenktag

Der Holocaust-Gedenktag erinnert vorrangig an die Ermordung der deutschen und europäischen Juden in der Zeit des Nationalsozialismus. Nach 1941 wurden Juden nur noch aus einem einzigen Grund in Konzentrationslager geschickt: um sie dort zu ermorden. Insgesamt wurden von 1933 bis 1945 in Europa mehr als sechs Millionen Juden ermordet.

Diesen Massenmord nennt man auch den Holocaust, abstammend vom griechischen Wort holokaustus – „völlig verbrannt“. Die überlebenden und nachgeborenen Juden nennen den Holocaust auch Shoa. Das ist Hebräisch und bedeutet so viel wie „Katastrophe“.

Der 27. Januar markiert den Tag der Befreiung eines der schrecklichsten der sogenannten „Konzentrationslager“, in denen die Ermordung systematisch organisiert wurde, Auschwitz-Birkenau, durch die Rote Armee im Jahr 1945. Deshalb ist dieses Datum der offizielle Tag des Gedenkens an die Opfer des Nationalsozialismus.

Hier drei Quellen, mit denen Ihr Euch eingehender informieren könnt:

- „Die Nationalsozialisten und der Holocaust“ (ZDF: „Logo – Nachrichten“)

- „…erklärt, was während der Nazi-Zeit passiert ist“ (ZDF: „Logo – Nachrichten“)

und der Podcast „Was ist der Holocaust?“ von kindernetz.de.

Was hat dieser Tag mit der Cohn-Scheune und dem Ratsgymnasium in Rotenburg zu tun?

Lasst Euch von Frau Hansen-Schaberg, der Vorsitzenden des Fördervereins des Jüdischen Museums Cohn-Scheune in Rotenburg/Wümme, in ihrer Videobotschaft an die Schulgemeinschaft des Ratsgymnasiums auf dem schuleigenen youtube-Kanal erklären, wo die Verbindung von Holocaust und Rotenburg ist.

Die Cohn-Scheune in Rotenburg

Ihr seid überrascht, dass es ein jüdisches Museum in Rotenburg gibt? Wollt Ihr einmal reinschauen? Kein Problem – hier geht es zum virtuellen Rundgang durch die Cohn-Scheune:

Dass der Antisemitismus der Vergangenheit aber leider längst nicht Geschichte ist, dass kann man teilweise auch aus solchen gedankenlos dahingesagten Bemerkungen wie der eingangs geschilderten ableiten. Vielleicht habt Ihr sogar selbst schon mal solche Erfahrungen gemacht?

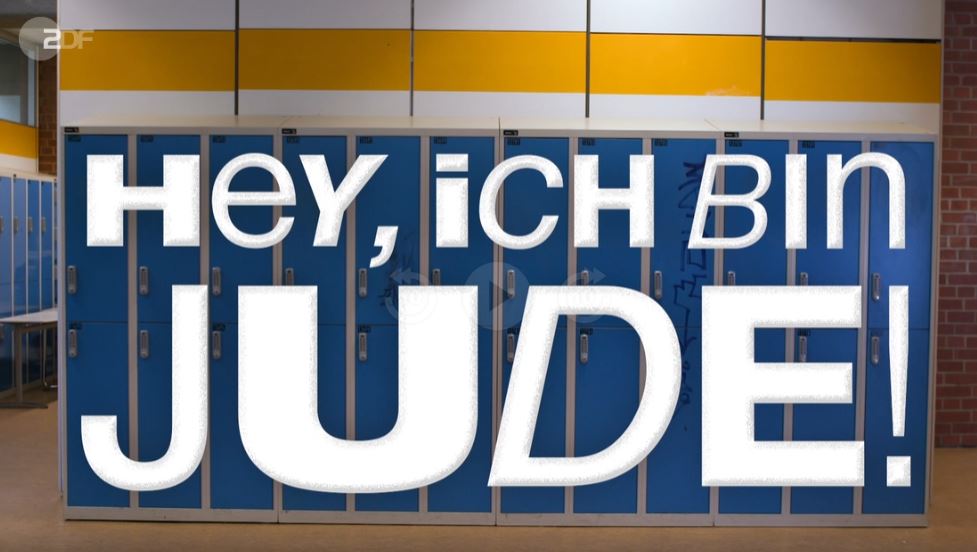

Hier berichten jüdische Schülerinnen und Schüler von heute in einer zdf-Dokumentation von ihren eigenen Erfahrungen mit Antisemitismus in deutschen Schulen – aber nicht 1938, sondern im Jahr 2020:

In einer virtuellen Ausstellung („Tolerant statt ignorant – Virtuelle Ausstellung für Demokratie und gegen Antisemitismus“) kannst du dir ein Bild vom heutigen Antisemitismus machen:

Kann man da nichts machen? Auf jeden Fall! Die 8. Klassen des Ratsgymnasiums zeigen euch, wie es geht: in Kürze lest ihr hier ihre Vorschläge, die sie am heutigen Gedenktag erarbeiten werden! Bis dahin, schaut doch mal hier hinein:

Und ein Argumentationstraining gegen Ausgrenzung und Diskriminierung startet bei uns mit einer Peerausbildung im April – vielleicht habt ihr Glück und bekommt den letzten freien Platz? Schickt einfach Eurer Klassenlehrkraft eine Mail.

Ihr wisst ja, es gibt nichts Gutes, außer man tut es…

Corinna Barkholdt

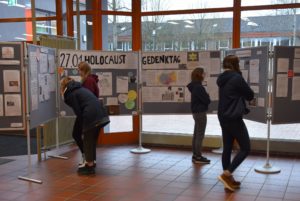

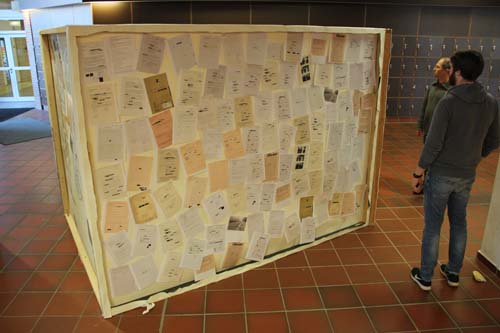

Im Rahmen der Besichtigungen der Ausstellung wurden an die Besucherinnen und Besucher begleitende Fragen in Form eines Quiz‘ verteilt, insgesamt mehr als 200 an der Zahl. Ausgewertet wurden die Bögen von der Klasse 8P1, die auch den Ausstellungsteil zu Anne Frank vorbereitet hatte. Preisträgerin ist die Schülerin Silja Kiesel aus der Klasse 8F, sie erhielt aus den Händen von Schulleiterin Iris Rehder einen vom

Im Rahmen der Besichtigungen der Ausstellung wurden an die Besucherinnen und Besucher begleitende Fragen in Form eines Quiz‘ verteilt, insgesamt mehr als 200 an der Zahl. Ausgewertet wurden die Bögen von der Klasse 8P1, die auch den Ausstellungsteil zu Anne Frank vorbereitet hatte. Preisträgerin ist die Schülerin Silja Kiesel aus der Klasse 8F, sie erhielt aus den Händen von Schulleiterin Iris Rehder einen vom

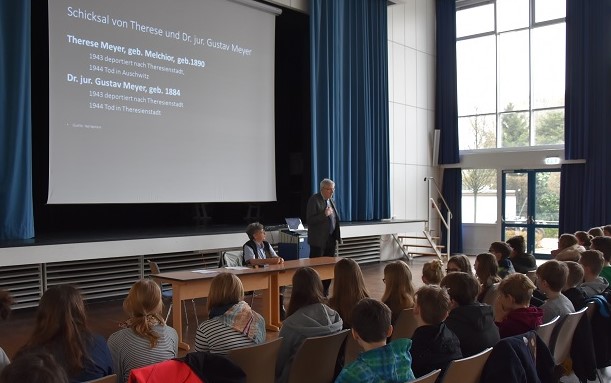

Am 27. Januar 2020 jährte sich zum 75. Mal die Befreiung des

Am 27. Januar 2020 jährte sich zum 75. Mal die Befreiung des  Manfred Göx, Vorstandsmitglied des Fördervereins der

Manfred Göx, Vorstandsmitglied des Fördervereins der  Die Ausstellung umfasst Erläuterungen zu historischen und gegenwärtigen Formen sowie Entwicklungen der Judenfeindlichkeit in Deutschland. Die Projektarbeit einer 8. Klasse zeigt am konkreten Schicksal

Die Ausstellung umfasst Erläuterungen zu historischen und gegenwärtigen Formen sowie Entwicklungen der Judenfeindlichkeit in Deutschland. Die Projektarbeit einer 8. Klasse zeigt am konkreten Schicksal

Auch der Landrat sprach allen Beteiligten persönlich und im Namen des Volksbundes seinen Dank aus. Der gemeinnützige Verein, so Luttmann, betreue seit 1919 die Gräber gefallener deutscher Soldaten, da zunächst das die von Krisen und Verwerfungen geschüttelte junge Weimarer Republik diese Aufgabe nicht bewältigen konnte. Über viele Jahrzehnte sei inzwischen nach einem weiteren Weltkrieg der Frieden in Europa gewachsen, so dass der Gedanke an Krieg in den Köpfen junger Menschen kaum mehr eine Rolle spiele – Frieden aber, das müsse eine Lehre der Vergangenheit sein, dürfe nicht als Selbstverständlichkeit genommen werden, dieser sei vielmehr harte Arbeit. Deshalb sei es wichtig, sich die Zeugnisse der Kriege bewusst anzuschauen, zu lernen, wie es so weit hat kommen können. Die

Auch der Landrat sprach allen Beteiligten persönlich und im Namen des Volksbundes seinen Dank aus. Der gemeinnützige Verein, so Luttmann, betreue seit 1919 die Gräber gefallener deutscher Soldaten, da zunächst das die von Krisen und Verwerfungen geschüttelte junge Weimarer Republik diese Aufgabe nicht bewältigen konnte. Über viele Jahrzehnte sei inzwischen nach einem weiteren Weltkrieg der Frieden in Europa gewachsen, so dass der Gedanke an Krieg in den Köpfen junger Menschen kaum mehr eine Rolle spiele – Frieden aber, das müsse eine Lehre der Vergangenheit sein, dürfe nicht als Selbstverständlichkeit genommen werden, dieser sei vielmehr harte Arbeit. Deshalb sei es wichtig, sich die Zeugnisse der Kriege bewusst anzuschauen, zu lernen, wie es so weit hat kommen können. Die

Vera Meyer, deren Eltern sich im Exil kennen und lieben lernten, gehört zur ersten Generation der Nach-Shoa-Kinder, die zwar nicht mehr selbst unmittelbar verfolgt wurden, deren Leben aber durch die allgegenwärtigen physischen und psychischen Folgen, durch Verlust von Familie und Heimat, durch Erzählungen und berichtete Erinnerungen in ihrem gesamten Leben durch den Holocaust begleitet werden.

Vera Meyer, deren Eltern sich im Exil kennen und lieben lernten, gehört zur ersten Generation der Nach-Shoa-Kinder, die zwar nicht mehr selbst unmittelbar verfolgt wurden, deren Leben aber durch die allgegenwärtigen physischen und psychischen Folgen, durch Verlust von Familie und Heimat, durch Erzählungen und berichtete Erinnerungen in ihrem gesamten Leben durch den Holocaust begleitet werden. Schicksal jüdischer Kinder im Dritten Reich beschäftigt. Später nahm sie sich nochmals 90 Minuten Zeit, um mit den Schülerinnen und Schülern des 10. Jahrgangs über den Nationalsozialismus und dessen Bedeutung für Deutschland und die Verfolgten im Land zu sprechen. Immer wieder wies sie dabei auch auf den Verlust an Menschen und Kultur hin, den sich das Land mit der wachsenden Barbarei gegen eine Gruppe der eigenen Bevölkerung zufügte. Für die Anwesenden spannend waren die begleitenden Bilder aus dem Privatbesitz Vera Meyers, die den Namen und Erzählungen Gesichter verliehen, deutlich machten, dass hinter diesen Geschichten echte Menschenleben stehen.

Schicksal jüdischer Kinder im Dritten Reich beschäftigt. Später nahm sie sich nochmals 90 Minuten Zeit, um mit den Schülerinnen und Schülern des 10. Jahrgangs über den Nationalsozialismus und dessen Bedeutung für Deutschland und die Verfolgten im Land zu sprechen. Immer wieder wies sie dabei auch auf den Verlust an Menschen und Kultur hin, den sich das Land mit der wachsenden Barbarei gegen eine Gruppe der eigenen Bevölkerung zufügte. Für die Anwesenden spannend waren die begleitenden Bilder aus dem Privatbesitz Vera Meyers, die den Namen und Erzählungen Gesichter verliehen, deutlich machten, dass hinter diesen Geschichten echte Menschenleben stehen.

Unter dem Thema „Freiheit und Herrschaft in der DDR“ befassten sich die Schülerinnen und Schüler des Geschichtskurses 12ge8 unter der Leitung von Herrn Fabian Sauer mit Klaus Kordons semiautobiographischem Roman „Krokodil im Nacken“. In diesem erzählt der Autor eindringlich und detailliert vom Schicksal einer Familie rund um den Vater, Lenz, der nach missglückter Flucht inhaftiert wird und von da an sein Leben in einer 2×4 Meter großen Zelle in einem Gefängnis der Stasi verbringen muss:

Unter dem Thema „Freiheit und Herrschaft in der DDR“ befassten sich die Schülerinnen und Schüler des Geschichtskurses 12ge8 unter der Leitung von Herrn Fabian Sauer mit Klaus Kordons semiautobiographischem Roman „Krokodil im Nacken“. In diesem erzählt der Autor eindringlich und detailliert vom Schicksal einer Familie rund um den Vater, Lenz, der nach missglückter Flucht inhaftiert wird und von da an sein Leben in einer 2×4 Meter großen Zelle in einem Gefängnis der Stasi verbringen muss: